Só Biologia

domingo, 31 de maio de 2015

quarta-feira, 13 de maio de 2015

Evolução parte 3

A evolução do metabolismo

Analisamos até agora o surgimento das primeiras formas vivas, e você deve ter notado que já mencionamos, para essas formas, algumas características importantes para conceituar um ser vivo. Esses primeiros organismos possuem compostos orgânicos na constituição de seus corpos, são celulares (unicelulares, no caso) e têm capacidade de reprodução.

Não discutimos ainda uma outra característica dos seres vivos: o metabolismo. Vamos, então, analisar como deve ter sido a provável evolução das vias metabólicas nos seres vivos.

|

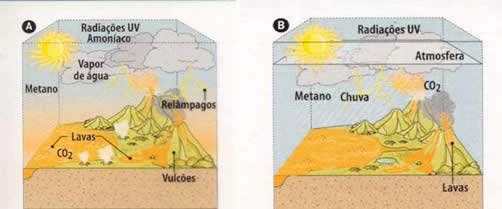

Hipótese heterotrófica

Segunda essa hipótese, os primeiros organismos eram estruturalmente muito simples, sendo de se supor que as reações químicas em suas células também eram simples. Eles viviam em um ambiente aquático, rico em substâncias nutritivas, mas provavelmente não havia oxigênio na atmosfera, nem dissolvido na água dos mares. Nessas condições, é possível supor que, tendo alimento abundante ao seu redor, esses primeiros seres teriam utilizado esse alimento já prono como fonte de energia e matéria-prima. Eles seriam, portanto, heterótrofos (hetero = diferente, trofos = alimento): organismos que não são capazes de sintetizar seus próprios alimentos a partir de compostos inorgânicos, obtendo-os prontos do meio ambiente.

Os seres capazes de sintetizar seus próprios alimentos a partir de substâncias inorgânicas simples são chamados de autótrofos (auto = próprio, trofos = alimento), como é o caso das plantas.

Uma vez dentro da célula, esse alimento precisa ser degradado. Nas condições da Terra atual, a via metabólica mais simples para se degradar o alimento sem oxigênio é a fermentação, um processo anaeróbio (an = sem, aero= ar, bio = vida). Um dos tipos mais comuns de fermentação é a fermentação alcoólica. O açúcar glicose é degradado em álcool etílico (etanol) e gás carbônico, liberado energia para as várias etapas do metabolismo celular.

Esses organismos começaram a aumentar em número por reprodução. Paralelamente a isso, as condições climáticas da Terra também estavam mudando a ponto de não mais ocorrer síntese pré-biótica de matéria orgânica. Desse modo, o alimento dissolvido no meio teria começado a ficar escasso.

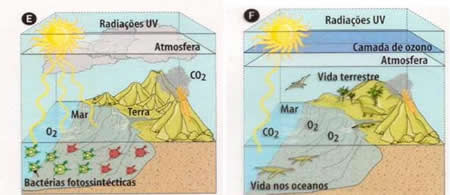

Com alimento reduzido e um grande número de indivíduos nos mares, deve ter havido muita competição, e muitos organismos teriam morrido por falta de alimento. Ao mesmo tempo, teria se acumulado CO2 no ambiente. Acredita-se que nesse novo cenário teria ocorrido o surgimento de alguns seres capazes de captar a luz solar com o auxílio de pigmentos como a clorofila. A energia da luz teria sido utilizada para a síntese de seus próprios alimentos orgânicos, a partir de água e gás carbônico. Teriam surgido assim os primeiros seres autótrofos: os seres fotossintetizantes (foto = luz; síntese em presença de luz), que não competiam com os heterótrofos e proliferaram muito.

Esses primeiros seres fotossintetizantes foram fundamentais na modificação da composição da atmosfera: eles introduziram o oxigênio no ar, e a atmosfera teria passado de redutora a oxidante. Até os dias de hoje, são principalmente os seres fotossintetizantes que matem os níveis de oxigênio na atmosfera, o que é fundamental para a vida no nosso planeta. Em condições de baixa disponibilidade de moléculas orgânicas no meio, esses organismo aeróbios teriam grande vantagem sobre os fermentadores.

Havendo disponibilidade de oxigênio, foi possível a sobrevivência de seres que desenvolveram reações metabólicas complexas, capazes de utilizar esse gás na degradação do alimento. Surgiram, então, os primeiros seres aeróbios, que realizam a respiração. Por meio da respiração, o alimento, especialmente o açúcar glicose, é degradado em gás carbônico e água, liberando muito mais energia para a realização das funções vitais do que na fermentação.

A fermentação, a fotossíntese e a respiração permaneceram ao longo do tempo e ocorrem nos organismos que vivem atualmente na Terra. Todos os organismos respiram e/ou fermentam, mas apenas alguns respiram e fazem fotossíntese.

HIPÓTESE HETEROTRÓFICA

|

Fermentação --> Fotossíntese --> Respiração

|

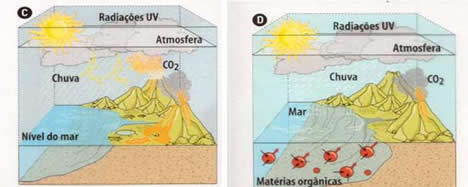

Hipótese autotrófica

Alguns cientistas têm argumentado que os seres vivos não devem ter surgido em mares rasos e quentes, como proposto por Oparin e Haldane, pois a superfície terrestre, na época em que a vida surgiu, era um ambiente muito instável. Meteoritos e cometas atingiam essa superfície com muita freqüência, e a vida primitiva não poderia se manter em tais condições.

Logo no início da formação da Terra, meteoritos colidiram fortemente com a superfície terrestre, e a energia dessas colisões era gasta no derretimento ou até mesmo na vaporização da superfície rochosa. Os meteoritos fragmentavam-se e derretiam, contribuindo com sua substância para a Terra em crescimento. Um impacto especialmente violento pode ter gerado a Lua, que guarda até hoje em sua superfície as marcas desse bombardeio por meteoritos. Na superfície da Terra a maioria dessas marcas foi apagada ao longo do tempo pela erosão.

A maioria dos meteoritos se queima até desaparecer quando entra na atmosfera terrestre atual e brilha no céu como estrelas cadentes. Nos primórdios, os meteoritos eram maiores, mais numerosos e atingiam a Terra com mais freqüência.

(Alguns cientistas especulam que os primeiros seres vivos não poderiam ter sobrevivido a esse bombardeio cósmico, e propõem que a vida tenha surgido em locais mais protegidos, como o assoalho dos mares primitivos.)

Em 1977, foram descobertas nas profundezas oceânicas as chamadas fontes termais submarinas,locais de onde emanam gases quentes e sulfurosos que saem de aberturas no assoalho marinho. Nesses locais a vida é abundante. Muitas bactérias que aí vivem são autótrofas, mas realizam um processo muito distinto da fotossíntese. Onde essas bactérias vivem não há luz, e elas são a base de uma cadeia alimentar peculiar. Elas servem de alimento para os animais ou então são mantidas dentro dos tecidos deles. Nesse caso, tanto os animais como as bactérias se beneficiam: elas têm proteção dentro do corpo dos animais, e estes recebem alimentos produzidos pelas bactérias.

A descoberta das fontes termais levantou a possibilidade de que a vida teria surgido nesse tipo de ambiente protegido e de que a energia para o metabolismo dos primeiros seres vivos viria de uma mecanismo autotrófico denominado quimiossíntese. Alguns cientistas acreditam que os primeiros seres vivos foram bactérias, que obtinham energia para o metabolismo a partir da reação entre substâncias inorgânicas, como fazem as bactérias encontradas atualmente nas fontes termais submarinas e em outros ambientes muito quentes (com cerca de 60 a 105ºC) e sulfurosos. Segundo essa hipótese, parece que toda a vida que conhecemos descende desse tipo de bactéria, que devia ser autotrófica.

Os que argumentam a favor dessa hipótese baseiam-se em evidências que sugerem abundância de sulfeto de hidrogênio (gás sulfídrico, H2S, que tem cheiro de ovo podre) e compostos de ferro na Terra primitiva. As primeiras bactérias devem ter obtido energia de reações que tenham envolvido esses compostos para a síntese de seus componentes orgânicos.

Algumas bactérias que vivem atualmente em fontes quentes e sulfurosas podem realizar a reação química a seguir, que, segundo a hipótese autotrófica, pode ter sido a reação fundamental fornecedora de energia para os primeiros seres vivos:

| Sulfeto ferroso + gás sulfídrico ---> sulfeto férrico + gás hidrogênio + energia (pirita, um mineral comum) |

A energia liberada por essas reação pode ser usada pelas bactérias para a produção de compostos orgânicos essenciais para a vida, a partir de CO2 e H2O.

Assim, segundo essa hipótese, a quimiossíntese - um processo autotrófico – teria surgido primeiro. Depois teriam surgido a fermentação, a fotossíntese e finalmente a respiração.

Os debates sobre origem da vida ainda darão muito o que falar. A hipótese mais aceita sobre a evolução do metabolismo ainda é a heterotrófico , embora a hipótese autótrofa venha ganhando cada vez mais força.

Como surgiram os seres multicelulares? Evidências obtidas de estudos geológicos sugerem que os primeiros multicelulares simples surgiram na Terra há cerca de 750 milhões de anos! Antes disso houve o predomínio de vida unicelular, como formas eucarióticas simples. A

partir dessa data, surgem os primeiros multicelulares, originados dos unicelulares eucariotos existentes.

Desde então, a evolução não parou mais

Evolução biológica

Entre os seres vivos e o meio em que vivem há um ajuste, uma harmonia fundamental para a sobrevivência. O flamingo rosa, por exemplo, abaixa a cabeça até o solo alagadiço em que vive para buscar ali seu alimento; os beija-flores, com seus longos bicos, estão adaptados à coleta do néctar contido nas flores tubulosas que visitam. A adaptação dos seres vivos ao meio é um fato incontestável. A origem da adaptação, porém, sempre foi discutida.

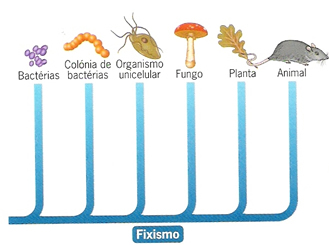

Na Antigüidade, a idéia de que as espécies seriam fixas e imutáveis foi defendida pelos filósofos gregos. Os chamados, fixistas propunham que as espécies vivas já existiam desde a origem do planeta e a extinção de muitas delas deveu-se a eventos especiais como, por exemplo, catástrofes, que teriam exterminado grupos inteiros de seres vivos. O filósofo grego Aristóteles, grande estudioso da natureza, não admitia a ocorrência de transformação das espécies. Acreditava que os organismos eram distribuídos segundo uma escala que ia do mais simples ao mais complexo. Cada ser vivo nesta escala, tinha seu lugar definido. Essa visão aristotélica, que perdurou por cerca de 2.000 anos, admitia que as espécies eram fixas e imutáveis.

Lentamente, a partir do século XIX, uma série de pensadores passou a admitir a idéia da substituição gradual das espécies por outras, por meio de adaptações a ambientes em contínuo processo de mudança. Essa corrente de pensamento, transformista, explicava a adaptação como um processo dinâmico, ao contrário do que propunham os fixistas. Para o transformismo, a adaptação é conseguida por meio de mudanças: à medida que muda o meio, muda a espécie. Os adaptados ao ambiente em mudança sobrevivem. Essa idéia deu origem ao evolucionismo.

Evolução biológica é a adaptação das espécies a meios em contínua mudança. Nem sempre a adaptação implica aperfeiçoamento. Muitas vezes, leva a uma simplificação. É o caso, por exemplo, das tênias, vermes achatados parasitas: não tendo tubo digestório, estão perfeitamente adaptadas ao parasitismo no tubo digestório do homem e de outros vertebrados.

Abiogênese X Biogenese parte 2

A hipótese de Oparin e Haldane

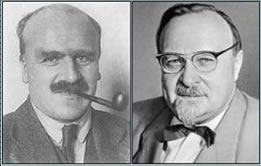

Trabalhando independentemente, o cientista russo Aleksander I. Oparin (1894-1980) e o cientista inglêsJohn Burdon S. Haldane (1892 – 1964) propuseram na década de 1920, hipóteses semelhantes sobre como a vida teria se originado na Terra. Apesar de existirem pequenas diferenças entre as hipóteses desses cientistas, basicamente eles propuseram que os primeiros seres vivos surgiram a partir de moléculas orgânicas que teriam se formado na atmosfera primitiva e depois nos oceanos, a partir de substâncias inorgânicas.

John Burdon S. Haldane e Aleksander I. Oparin

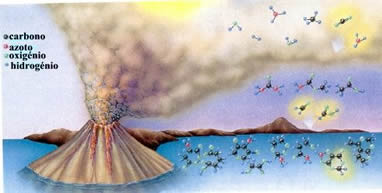

Vamos, de modo simplificado, apresentar uma síntese de dessas idéias: as condições da Terra antes do surgimento dos primeiros seres vivos eram muito diferentes das atuais. As erupções vulcânicas eram muito freqüentes, liberando grande quantidade de gases e de partículas para a atmosfera.

Esses gases e partículas ficaram retidos por ação da força da gravidade e passaram a compor a atmosfera primitiva.

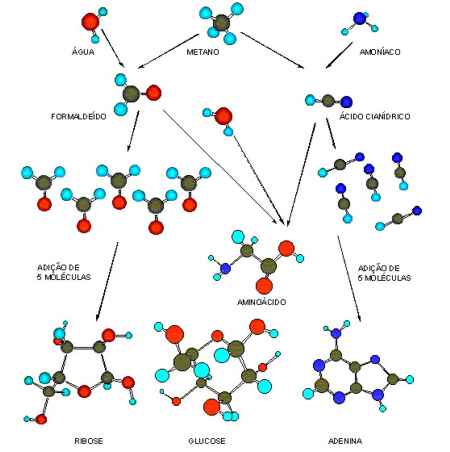

Embora não exista um consenso sobre a composição da atmosfera primitiva, foi proposto no início que, provavelmente, era formada por metano (CH4), amônia (NH3), gás hidrogênio (H2) e vapor d’água (H2O).Não havia gás oxigênio (O2) ou ele estava presente em baixíssima concentração; por isso se fala em ambiente redutor, isto é, não oxidante. Nessa época, a Terra estava passando por um processo de resfriamento, que permitiu o acúmulo de água nas depressões da sua costa, formando os mares primitivos.

As descargas elétricas e as radiações eram intensas e teriam fornecido energia para que algumas moléculas presentes na atmosfera se unissem, dando origem a moléculas maiores e mais complexas: as primeiras moléculas orgânicas. É importante lembrar que na atmosfera daquela época, diferentemente do que ocorre hoje, não havia o escudo de ozônio (O3) contra as radiações, especialmente a ultravioleta, que, assim, atingiam a Terra com grande intensidade.

As moléculas orgânicas formadas eram arrastadas pelas águas das chuvas e passavam a se acumular nos mares primitivos, que eram quentes e rasos. Esse processo, repetindo-se ao longo de muitos anos, teria transformado os mares primitivos em verdadeiras “sopas nutritivas”, ricas em matéria orgânica. Essas moléculas orgânicas poderia ter-se agregado, formando coacervados, nome derivado do latimcoacervare, que significa formar grupos. No caso, o sentido de coacervados é o de conjunto de moléculas orgânicas reunidas em grupos envoltos por moléculas de água.

Esses coacervados não eram seres vivos, mas uma primitiva organização das substâncias orgânicas em um sistema semi-isolado do meio, podendo trocar substâncias com o meio externo e havendo possibilidade de ocorrerem inúmeras reações químicas em seu interior.

Não se sabe como a primeira célula surgiu, mas pode-se supor que, se foi possível o surgimento de um sistema organizado como os coacervados, podem ter surgido sistemas equivalentes, envoltos por uma membrana formada por lipídios e proteínas e contendo em seu interior a molécula de ácido nucléico. Com a presença do ácido nucléico, essas formas teriam adquirido a capacidade de reprodução e regulação das reações internas.

Nesse momento teriam surgido os primeiros seres vivos que, apesar de muito primitivos, eram capazes de se reproduzir, dando origem a outros seres semelhantes a eles.

O experimento de Miller

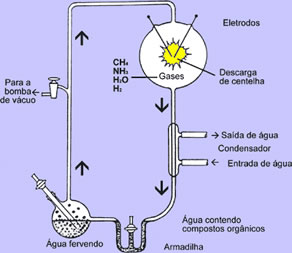

Em 1950, dois pesquisadores da Universidade de Chicago, Stanley Miller e Harold Urey, desenvolveram um aparelho em que simularam as condições supostas para a Terra primitiva.

Com sucesso, obtiveram resultados que confirmaram a hipótese de Oparin.

Inicialmente, obtiveram com o seu experimento pequenas moléculas que, com o passar do tempo, se combinaram formando moléculas mais complexas, inclusive os aminoácidos glicina e alanina. Posteriormente, novas pesquisas obtiveram outros aminoácidos e vários compostos de carbono.

Os protobiontes de Oparin receberam diferentes nomes dados pelos cientistas, dependendo de seu conteúdo: microsferas, protocélulas, micelas, lipossomos e coacervados. Estes possuem uma “membrana” dupla, formada por duas camadas lipídicas, à semelhança das membranas celulares.

Ampliando a hipótese de Oparin: proteinóides e ribozimas

No começo da década de 1970, o biólogo Sidney Fox aqueceu, a seco, a 60ºC, uma mistura de aminoácidos. Obteve pequenos polipeptídeos, a que ele chamou de proteinóides. A água resultante dessa reação entre aminoácidos evaporou em vistude do aquecimento. Fox quis, com isso, mostrar quepode ter sido possível a união de aminoácidos apenas com uma fonte de energia, no caso o calor, e sem a presença de água. Faltava esclarecer o possível local em que essa união teria ocorrido.

Recentemente, os cientistas levantaram a hipótese de que a síntese de grandes moléculas orgânicas teria ocorrido na superfície das rochas e da argila existente na Terra primitiva.

A argila em particular, teria sido o principal local da síntese. Ela é rica em zinco e ferro, dois metais que costumam atuar como catalisadores em reações químicas. A partir daí, vagarosamente ocorrendo as sínteses, as chuvas se encarregariam de lavar a crosta terrestre e levar as moléculas para os mares, transformando-os no imenso caldo orgânico sugerido por Oparin. Essa descoberta, aliada aos resultados obtidos por Fox, resolveu o problema do local em que possivelmente as sínteses orgânicas teriam ocorrido.

Havia, no entanto, outro problema: as reações químicas ocorrem mais rapidamente na presença de enzimas. Somente a argila, ou os metais nela existentes, não proporcionariam a rapidez necessária para a ocorrência das reações. Atualmente, sugere-se que uma molécula de RNA teria exercido ação enzimática. Além de possuir propriedades internacionais, descobriu-se que o RNA também tem características de enzima, favorecendo a união de aminoácidos.

Assim, sugerem os cientistas, RNAs produzidos na superfície de argilas, no passado, teriam o papel de atuar como enzimas na síntese dos primeiros polipeptídeos. Esses RNAs atuariam como enzimas chamadas ribozimas e sua ação seria auxiliada pelo zinco existente na argila. Outro dado que apóia essa hipótese é o fato de que, colocando moléculas de RNA em tubo de ensaio com nucleotídeos de RNA, ocorre a síntese de mais RNA sem a necessidade de enzimas.

Origem da vida

Origem da Vida

A Vida na Terra terá surgido á cerca de 3400 M.a., como o parecem demonstrar os fósseis de procariontes encontrados na África do Sul. As células eucarióticas terão surgido há cerca de 2000 a 1400 M.a., seguidas dos organismos multicelulares há cerca de 700 M.a. Neste espaço de tempo os fósseis são abundantes, indicando um processo evolutivo rápido.

Até ao século XIX considerava-se que todos os seres vivos existentes se apresentavam como sempre tinham sido. Toda a Vida era obra de uma entidade toda poderosa, fato que servia para mascarar a não existência de conhecimentos suficientes para se criar uma explicação racional.

Esta teoria, o Criacionismo, no entanto, já no tempo da Grécia antiga não era satisfatória. De modo a contornar a necessidade de intervenção divina na criação das espécies, surgem várias teorias alternativas, baseadas na observação de fenômenos naturais, tanto quanto os conhecimentos da época o permitiam.

Evolução parte 2

Órgãos vestigiais

Órgãos vestigiais são aqueles que, em alguns organismos, encontram-se com tamanho reduzido e geralmente sem função, mas em outros organismos são maiores e exercem função definitiva. A importância evolutiva desses órgãos vestigiais é a indicação de uma ancestralidade comum. Um exemplo bem conhecido de órgão vestigial no homem é o apêndice vermiforme, estrutura pequena e sem função que parte do ceco(estrutura localizada no ponto onde o intestino delgado liga-se ao grosso).

Nos mamíferos roedores, o ceco é uma estrutura bem desenvolvida, na qual o alimento parcialmente digerido á armazenado e a celulose, abundante nos vegetais ingeridos, é degradada pela ação de bactérias especializadas. Em alguns desses animais o ceco é uma bolsa contínua e em outros, como o coelho, apresenta extremidade final mais estreita, denominada apêndice, que corresponde ao apêndice vermiforme humano.

|

Insetos preservados em Ambar.

Pegadas conservadas.

Embriologia Comparada

O estudo comparado da embriologia de diversos vertebrados mostra a grande semelhança de padrão de desenvolvimento inicial. À medida que o embrião se desenvolve, surgem características individualizantes e as semelhanças diminuem. Essa semelhança também foi verificada no desenvolvimento embrionário de todos animais metazoários. Nesse caso, entretanto, quando mais diferentes são os organismos, menor é o período embrionário comum entre eles.

É considerado fóssil qualquer indício da presença de organismos que viveram em tempos remotos da Terra. As partes duras do corpo dos organismos são aquelas mais freqüentemente conservadas nos processos de fossilização, mas existem casos em que a parte mole do corpo também é preservada. Dentre estes podemos citar os fosseis congelados, como, por exemplo, o mamute encontrado na Sibéria do norte e os fosseis de insetos encontrados em âmbar. Neste último caso, os insetos que penetravam na resina pegajosa, eliminada pelos pinheiros, morriam, A resina endurecia, transformando-se em âmbar, e o inseto aí contido era preservado nos detalhes de sua estrutura.

Também são consideradas fósseis impressões deixadas por organismos que viveram em eras passadas , como, por exemplo, pegadas de animais extintos e impressões de folhas, de penas de aves extintas e da superfície da pele dos dinossauros.

A importância do estudo dos fósseis para a evolução está na possibilidade de conhecermos organismos que viveram na Terra em tempos remotos, sob condições ambientais distintas das encontradas atualmente, e que podem fornecer indícios de parentesco com as espécies atuais. Por isso, os fósseis são considerados importantes testemunhos da evolução.

Evolução parte 1

O que é evolução?

Evolução é o processo através no qual ocorrem as mudanças ou transformações nos seres vivos ao longo do tempo, dando novas origens a especies

Evidências da evolução

A evolução tem suas bases fortemente corroboradas pelo estudo comparativo dos organismos, sejam fósseis ou atuais. Os tópicos mais importantes desse estudo serão apresentados de forma resumida.

Homologia e Analogia

Por homologia entende-se semelhança entre estruturas de diferentes organismos, devida unicamente a uma mesma origem embriológica. As estruturas homólogas podem exercer ou não a mesma função.

O braço do homem, a pata do cavalo, a asa do morcego e a nadadeira da baleia são estruturas homólogas entre si, pois todas têm a mesma origem embriológica. Nesses casos, não há similaridade funcional. Ao analisar, entretanto, a asa do morcego e a asa da ave, verifica-se que ambas têm a mesma origem embriológica e estão, ainda associadas á mesma função. A homologia entre estruturas de 2 organismos diferentes sugere que eles se originaram de um grupo ancestral comum, embora não indique um grau de proximidade comum, partem várias linhas evolutivas que originaram várias espécies diferentes, fala-se em irradiação adaptava.

O braço do homem, a pata do cavalo, a asa do morcego e a nadadeira da baleia são estruturas homólogas entre si, pois todas têm a mesma origem embriológica. Nesses casos, não há similaridade funcional. Ao analisar, entretanto, a asa do morcego e a asa da ave, verifica-se que ambas têm a mesma origem embriológica e estão, ainda associadas á mesma função. A homologia entre estruturas de 2 organismos diferentes sugere que eles se originaram de um grupo ancestral comum, embora não indique um grau de proximidade comum, partem várias linhas evolutivas que originaram várias espécies diferentes, fala-se em irradiação adaptava.

Homologia: mesma origem embriológica de estruturas de diferentes organismos, sendo que essas estruturas podem ter ou não a mesma função. As estruturas homólogas sugerem ancestralidade comum.

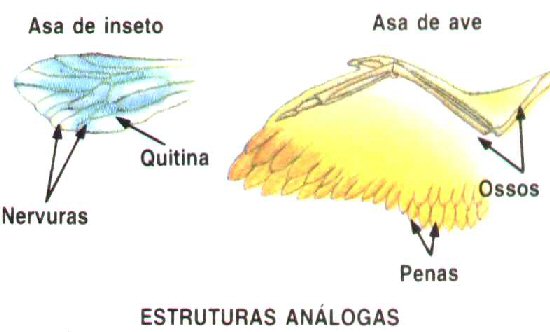

Analogia: refere-se à semelhança morfológica entre estruturas, em função de adaptação à execução da mesma função. As asas dos insetos e das aves são estruturas diferentes quanto à origem embriológica, mas ambas estão adaptadas à execução de uma mesma função: o vôo. São, portanto, estruturas análogas.

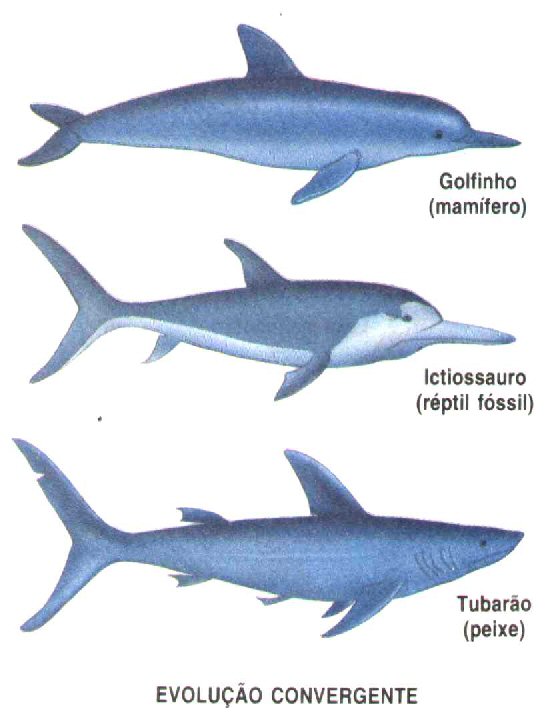

As estruturas análogas não refletem por si só qualquer grau de parentesco. Elas fornecem indícios da adaptação de estruturas de diferentes organismos a uma mesma variável ecológica. Quando organismos não intimamente aparentados apresentam estruturas semelhantes exercendo a mesma função, dizemos que eles sofreram evolução convergente.

Ao contrário da irradiação adaptativa (caracterizada pela diferenciação de organismos a partir de um ancestral comum dando origem a vários grupos diferentes adaptados a explorar ambientes diferentes) aevolução convergente ou convergência evolutiva é caracterizada pela adaptação de diferentes organismos a uma condição ecológica igual, assim, as formas do corpo do golfinho, dos peixes, especialmente tubarões, e de um réptil fóssil chamado ictiossauro são bastante semelhantes, adaptadas à natação. Neste caso, a semelhança não é sinal de parentesco, mas resultado da adaptação desses organismos ao ambiente aquático.

Biogênese X Abiogênese parte 1

Geração espontânea ou abiogênese

Até

meados do século XIX os cientistas acreditavam que os seres vivos eram gerados

espontaneamente do corpo de cadáveres em decomposição; que rãs, cobras e crocodilos

eram gerados a partir do lodo dos rios.

Essa

interpretação sobre a origem dos seres vivos ficou conhecida como techise da geração espontânea ou da abiogênese (a=

prefixo de negação, bio = vida, Genesis =

origem; origem da vida a partir da matéria bruta.

Pesquisadores

passaram, então, a contestar a hipótese de geração espontânea, apresentando

argumentos favoráveis à outra hipótese, a da biogênese, segundo a qual

todos os seres vivos originam-se de outros seres vivos preexistentes.

Segundo esses cientistas, os microorganismos surgem espontaneamente

em todos os lugares, independentemente da presença de outro ser vivo. Já outro

grupo de pesquisadores não aceitava essas explicações. Para eles os microorganismos

somente surgiam a partir de “sementes” presentes no ar, na água ou no solo.

Essas “sementes”, ao encontrarem locais adequados, proliferavam (interpretação

coerente com a hipótese da biogênese).

O experimento de Redi

Em 1668, Francesco

Redi (1626 -1697)

investigou a suposta origem de vermes em corpos em decomposição. Ele observou

que moscas são atraídas pelos corpos em decomposição e neles colocam seus ovos.

Desses ovos surgem as larvas, que se transformam em moscas adultas. Como as

larvas são vermiformes, os “vermes” que ocorrem nos cadáveres em decomposição

nada mais seriam que larvas de moscas. Redi concluiu, então, que essas larvas

não surgem espontaneamente a partir da decomposição de cadáveres, mas são

resultantes da eclosão dos ovos postos por moscas atraídas pelo corpo em

decomposição.

Para testar a sua hipótese,

Redi realizou o seguinte experimento: colocou pedaços de carne crua dentro de

frascos, deixando alguns cobertos com gases e outros completamente abertos. De

acordo com a hipótese da abiogênese, deveriam surgir vermes ou mesmo mosca

nascidos da decomposição da própria carne. Isso, entretanto, não aconteceu. Nos

frascos mantidos abertos verificaram-se ovos, larvas e moscas sobre a carne,

mas nos frascos cobertos gaze nenhuma dessas formas foi encontrada sobre a

carne. Esse experimento confirmou a hipótese de Redi e comprovou que não havia

geração espontânea de vermes a partir de corpos em decomposição.

Os

experimentos de Redi conseguiram reforçar a hipótese da biogênese até a

descoberta dos seres microscópicos, quando uma parte dos cientistas passou

novamente a considerar a hipótese da abiogênese para explicar a origem desses

seres.

Os experimentos de Needham e Spallanzani

Em 1745, o cientista inglês John T. Needham (1713-1781) realizou vários experimentos em que submetia à fervura frascos contendo substancias nutritivas. Após a fervura, fechava os frascos com rolhas e deixava-os em repouso por alguns dias. Depois ao examinar essas soluções ao microscópio, Needham observava a presença de microorganismos.

A explicação que ele deu a seus resultados foi de que os microorganismos teriam surgido por geração espontânea Ele dizia que a solução nutritiva continha uma “força vital” geração espontânea responsável pelo surgimento das forças vivas.

Posteriormente, em 1770, o pesquisador italiano Lazzaro Spallanzani(1729-1799) repetiu os experimentos de Needham, com algumas modificações, e obteve resultados diferentes.

Spallanzani colocou substâncias nutritivas em balões de vidro, fechando-os hermeticamente. Esses balões assim preparados eram colocados em caldeirões com água e submetidos à fervura durante algum tempo. Deixava resfriar por alguns dias e então ele abria os frascos e observava o líquido ao microscópio. Nenhum organismo estava presente.

Spallanzani explicou que Needham não havia fervido sua solução nutritiva por tempo suficientemente longo para matar todos os microrganismos existentes nela e, assim, esterelizá-la. Needham respondeu a essas críticas dizendo que, ao ferver por muito tempo as substâncias nutritivas em recipientes hermeticamente fechados, Spallanzani havia destruído a “força vital” e tornado o ar desfavorável ao aparecimento da vida.

Nessa polêmica, Needham saiu fortalecido.

Somente por volta de 1860, com os experimentos realizados por Louis Pasteur (1822 – 1895), conseguiu-se comprovar definitivamente que os microorganismos surgem a partir de outros preexistentes.

Os experimentos de Pasteur estão descritos e esquematizados na figura abaixo:

A ausência de microrganismos nos frascos do tipo “pescoço de cisne” mantidos intactos e a presença deles nos frascos cujo “pescoço” havia sido quebrado mostram que o ar contém microorganismos e que estes, ao entrarem em contato com o líquido nutritivo e estéril do balão, desenvolvem-se. No balão intacto, esses microorganismos não conseguem chegar até o líquido nutritivo e estéril, pois ficam retidos no “filtro” formado pelas gotículas de água surgidas no pescoço do balão durante o resfriamento. Já nos frascos em que o pescoço é quebrado, esse “filtro” deixa de existir, e os micróbios presentes no ar podem entrar em contato com o líquido nutritivo, onde encontram condições adequadas para seu desenvolvimento e proliferam.

A hipótese da biogênese passou, a partir de então, a ser aceita universalmente pelos cientistas.

|

Assinar:

Postagens (Atom)